我是来自四川大学电子信息学院的严淙镣,国内课题组是周寿桓院士团队,国内导师是汪莎研究员,研究方向为非线性光学方向。非常荣幸,我通过了中国留学基金委的审核,获得了前往新加坡南洋理工大学电气与电子工程学院进行博士联合培养的机会,由王岐捷教授担任我的海外导师。在此,我想分享一些在新加坡进行联合培养博士研究的心得体会。

(南洋理工大学大学校门)

申请访学经验

我是申请的2023年CSC联合培养博士至NTU电气与电子学院学习的博士生,以下我将自己亲身经历申请NTU的CSC教程附上:

一、首先就是提前找导师,建议申请年前十一月之前最好联系好海外导师。以下简单介绍下找导师的几个方法:(1)自己去NTU每个学院官网找导师,然后根据自己的研究方向发邮件; (2)自己国内导师介绍; (3)找自己的师兄师姐介绍,这种找到心仪的导师的概率最大;(4)找自己认识的其他老师介绍,这种几率也比较大。

二、找到导师后,就要准备CSC申请材料

其中需要外导给你提供的资料包含如下:(1) NTU开具的官方邀请信(offer);(2)外导开具的语言证明;(3)你外导的简历;

三、就是等待最终CSC官网公布结果了,一般会在次年的7月公布。

初到新加坡的适应与文化体验

初到新加坡,我感受到了这个城市国家的多元文化和快速发展的氛围。新加坡作为一个国际化的大都市,融合了东西方文化,这对我来说是一个全新的体验。在南洋理工大学,我遇到了来自世界各地的学生和研究人员,与他们交流让我开阔了眼界,也提升了我的英语水平。学校的国际化环境和先进的科研设施给我留下了深刻的印象,这些都为我的科研工作提供了有力的支持。

(新加坡打卡地:鱼尾狮,夜晚的NTU小笼包建筑)

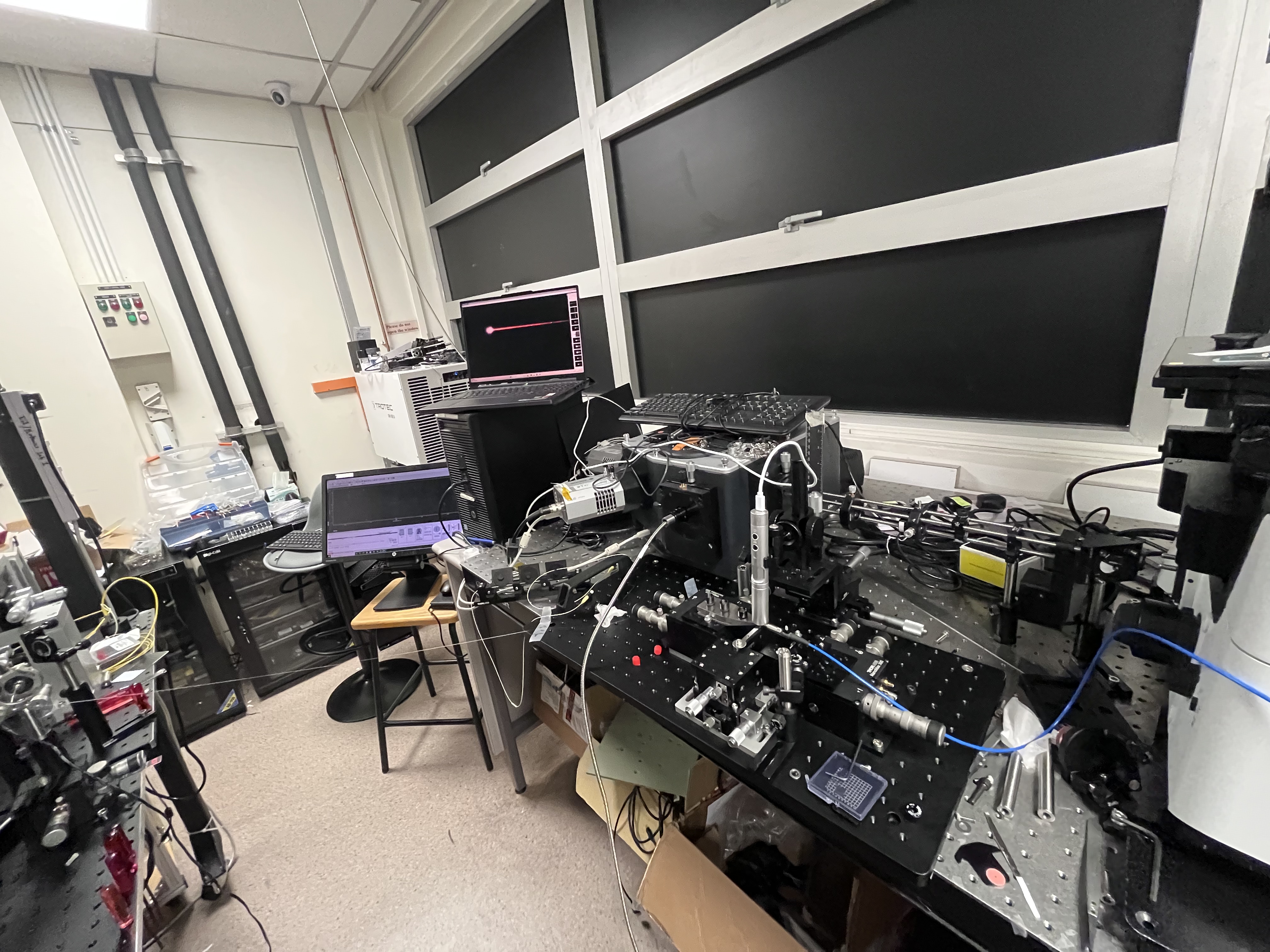

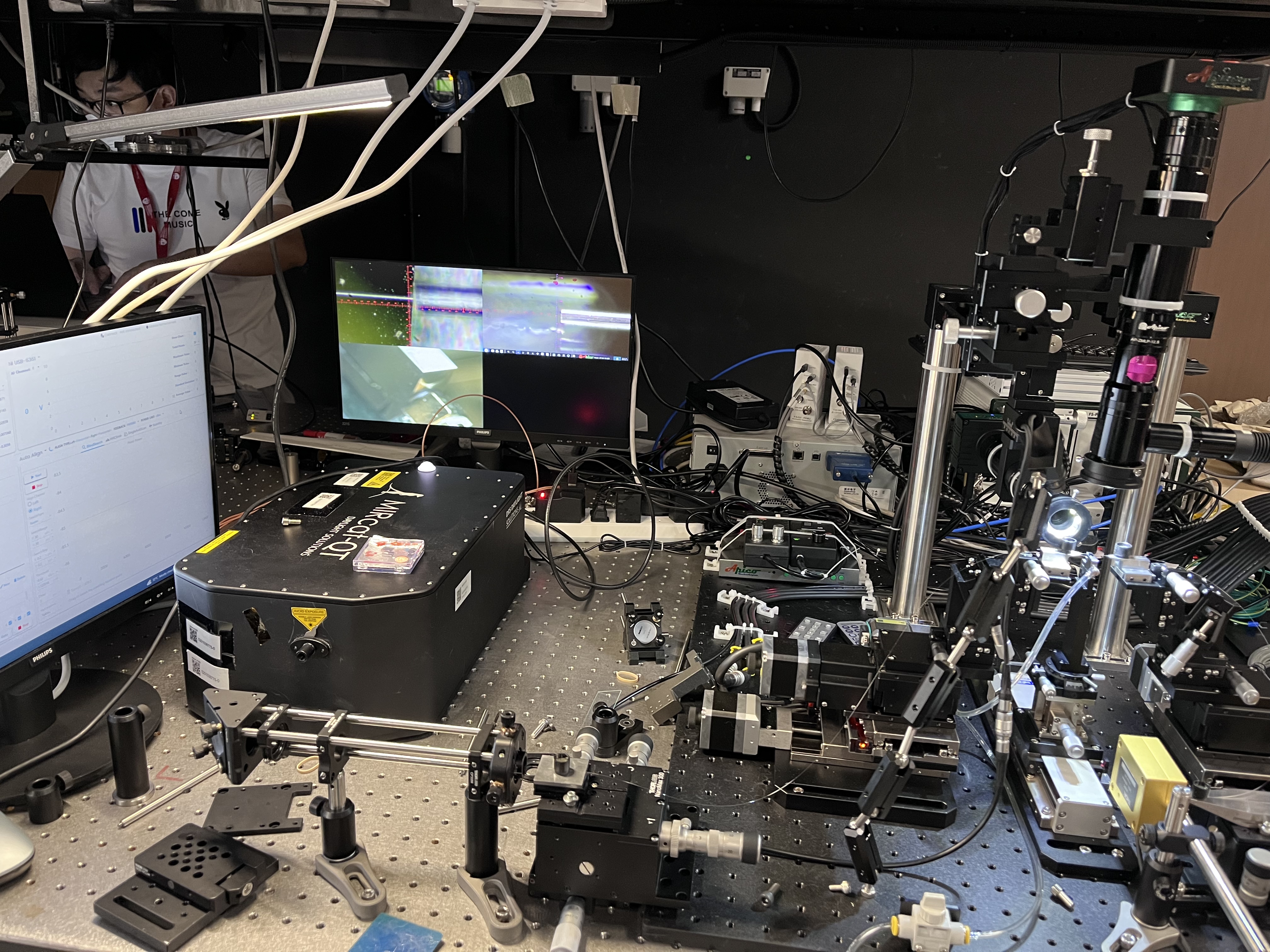

学术环境与科研资源

南洋理工大学电气与电子工程学院拥有世界一流的科研设备和实验室,这为我的研究提供了良好的硬件条件。在这里,我可以接触到最先进的科研仪器,并有机会参与一些国际前沿的研究项目。王岐捷教授及其团队成员给予了我极大的帮助和支持,使我在短时间内适应了新的科研环境并快速进入了研究状态。

(在NTU实验时拍的光路图)

研究方向的深化与拓展

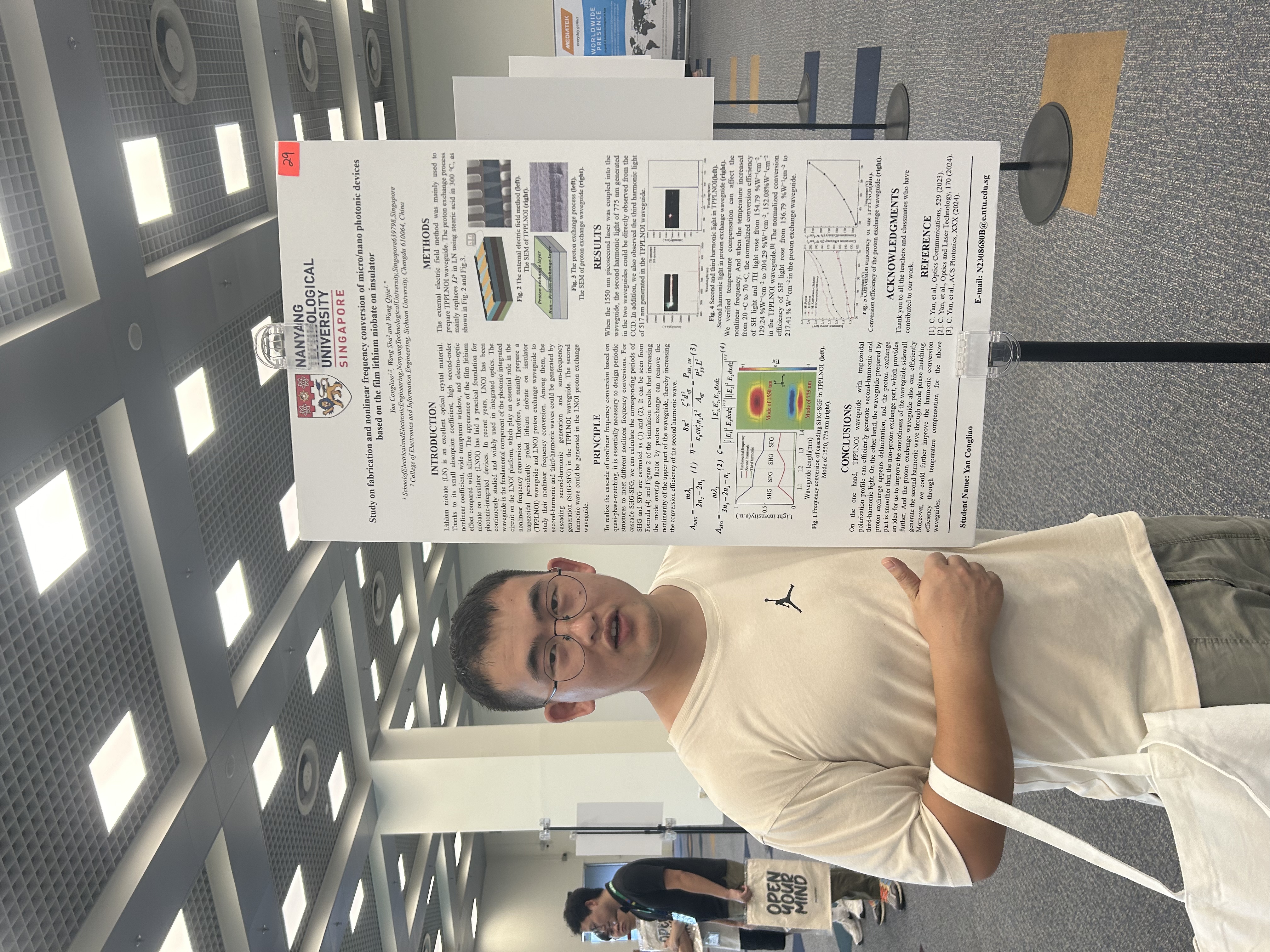

在南洋理工大学期间,我的研究方向得到了进一步的深化和拓展。在王岐捷教授的指导下,我接触到了更多非线性光学领域的前沿课题,特别是在片上中红外非线性的研究。这些课题不仅与我在四川大学的研究内容紧密相关,而且拓展了我的研究视野,使我对非线性光学有了更全面和深入的理解。

(参加会议时做的Poster)

合作与交流

在联合培养期间,我积极参与了各类学术交流活动,包括研讨会、学术报告和实验室内部的讨论会。这些活动不仅让我了解了非线性光学领域的最新进展,还让我学会了如何有效地展示自己的研究成果。通过与南洋理工大学及其他国际科研机构的合作,我积累了宝贵的科研经验,也结识了一批志同道合的朋友和同事。

(参加APE会议时与欧洲院士孙志培院士的合影)

挑战与成长

在新加坡的这段时间,我也面临了一些挑战。首先是语言和文化的差异,这需要我在短时间内快速适应。其次,在科研过程中遇到的技术难题也让我感受到了压力。然而,这些挑战也促进了我的成长。我学会了如何在压力下保持冷静,并通过不断学习和请教导师来解决问题。通过克服这些困难,我的科研能力和综合素质得到了显著提升。

对未来的展望

通过在新加坡南洋理工大学的联合培养,我不仅提升了专业知识和科研能力,还拓宽了国际视野。这段经历为我未来的学术和职业发展奠定了坚实的基础。我希望在完成博士学位后,能够将所学知识和经验应用到实际科研工作中,为推动非线性光学领域的发展贡献自己的力量。同时,我也希望能与国内外的同行保持密切联系,共同探索新的科研方向和合作机会。

感谢与致谢

最后,我要感谢中国留学基金委给予的这次宝贵机会,感谢四川大学和南洋理工大学提供的支持和帮助,特别感谢我的国内导师汪莎研究员和海外导师王岐捷教授的悉心指导。没有他们的帮助和支持,我不可能在联合培养期间取得如此多的收获。这段难忘的经历将成为我人生中宝贵的一部分,激励我在未来的科研道路上不断前行。

(我与外导在团建活动时的合影)

通过这次赴新加坡联合培养博士的经历,我不仅在学术上取得了重要的进展,更在个人成长和国际化视野上得到了极大的提升。这段经历将成为我未来科研生涯中的宝贵财富,激励我在非线性光学领域继续探索和创新。